Bevor sich der Winter mit seinen besonderen Beobachtungsmöglichkeiten vom Abendhimmel verabschiedet, wird uns das Wintersechseck mit der Pracht seiner hell leuchtenden Sterne noch einmal verwöhnen. Mitten in dieser Formation strahlt Beteigeuze als zweithellster Stern des Orions direkt über den drei leicht zu erkennenden Gürtelsternen. Noch vor einem Jahr sorgte dieser rote Gigant für großes Aufsehen, als er für Monate seinen Glanz verlor (siehe Kosmos 77). Inzwischen kennt man den Hintergrund: Eine starke Veränderung in seiner äußeren Hülle führte dazu, dass sich eine Gas- und Staubwolke bildete, die den Stern teilweise umnebelte und zufällig in unserer Sichtachse zum Abdunkeln führte. Heute ist diese Wolke längst diffundiert und er strahlt wieder als neunthellster Stern des Nachthimmels.

Die Planeten machen sich dagegen am abendlichen Himmel rar. Einzig der rote Planet Mars, der im Februar gleich von drei Raumsonden angesteuert wurde, ist im Sternbild Stier in der Nähe der Plejaden sichtbar.

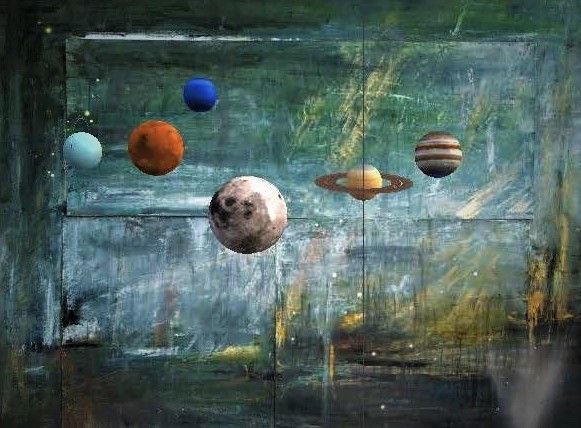

Als am 20.August 1977 mit Voyager 2 die zweite der Zwillingssonden gut vierzehn Tage vor Voyager 1 startete, gab es bei den Journalisten viele offene Fragen, denn normalerweise sollte die Sonde Nr.2 der ersten Variante in gebührendem Abstand folgen. Was hatten die Forscher vom JPL im kalifornischen Pasadena dabei im Sinn? Plausible Antworten wurden dahingehend erst viele Jahre später gegeben. Zu diesem Zeitpunkt hatten beide Raumsonden schon die Welt des Gasriesen Jupiter und seiner riesigen Gefolgschaft von Monden ausgiebig untersucht. Großartige Bilder hatten die Menschen auf der Erde in ihren Bann gezogen, denn so scharf und genau waren die Wolkenbänder des Gasriesen noch nie fotografiert worden. Der Große Rote Fleck, 1609 von Galileo Galilei entdeckt, entpuppte sich als gigantischer Wirbelsturm mit zweifacher Erdgröße und einer kontinuierlichen Stabilität von Jahrhunderten. Als dann noch die Entdeckung von mehreren neuen Monden bekannt gemacht wurde, waren auch die letzten Zweifler verstummt, denn damit waren schon die ersten beiden Passagen ein großartiger Erfolg.

Ein Vergleich soll an dieser Stelle verdeutlichen, wie schwer es ist, Bilder bei solchen Vorbeiflügen zu gewinnen. Man stelle sich vor, man sitzt in einem ICE und soll einen Bahnhof aus dem fahrenden Zug heraus fotografieren. Das allein kann schon überfordern. Für die Techniker im Mission Control Center war die Aufgabe jedoch wesentlich schwieriger, denn ihre Sonde bewegt sich mit mehr als 60.000 Stundenkilometern rund 200mal schneller als ein ICE und dreht sich zur Lagestabilität dabei auch noch um die eigene Achse.

So war die Spannung groß, als das Tandem den Ringplaneten Saturn in den Jahren 1980 und 1981 anflog. Inzwischen hatte Voyager 1 trotz des späteren Starts die Schwestersonde schon längst überholt und funkte so die ersten Bilder von einem traumhaft schönen Ringsystem, das wie eine kosmische Schallplatte den Gasplaneten umsäumt. Es ist mit 134.000 km das größte Gebilde des Sonnensystems. Erneut konnten die Kameras der Doppelsonden neue Monde entdecken und die Fotos vom größten Mond Titan, ungefähr eineinhalb Mal größer als unser Erdmond, zeigten eindeutig eine dichte Atmosphäre und deuteten somit auf eine mögliche zweite Erde hin.

Nach der Passage von Voyager 1 hatte die Leitzentrale in Pasadena aufgrund der soeben gewonnenen Daten die zweite und nun nachfolgende Sonde so programmiert, dass sie nach einem sehr nahen und somit gefährlichen Vorbeiflug Schaden nehmen konnte. Doch das sogenannte Swing-by-Manöver, bei dem die enorme Schwerkraft des Saturn für die Bahnumlenkung genutzt wurde, gelang so präzise, dass das Raumfahrzeug genau in Richtung Uranus katapultiert werden konnte. Nun zog das Team im kalifornischen Jet Propulsion Laboratory sein Ass aus dem Ärmel: Von Beginn an hatte man die Idee, dass Voyager 2 auch noch die beiden anderen Gasplaneten Uranus und Neptun anfliegen könnte. Genau dafür waren aber der verfrühte Start, die langsamere Geschwindigkeit gegenüber Voyager 1 und die nun spätere Passage mit der entsprechenden Bahnumlenkung notwendig gewesen. Als man im zuständigen Senatsausschuss darauf hinwies, dass Voyager 1 nun in Richtung Heliopause hinausfliegt und mit Voyager 2 nur noch eine Sonde „zum halben Preis“ zu betreuen sei, wurden die notwendigen Gelder umgehend genehmigt. Auf der so um ein Jahrzehnt verlängerten Mission gelangen in den Jahren 1985 (Uranus) und 1989 (Neptun) die bisher einzigen Bilder der fernen Gasplaneten, die beide rund vierfache Erdgröße aufweisen.

Nach dem Vorbeiflug bei Neptun wäre es normalerweise sehr ruhig um die nun in den interstellaren Raum hinausjagenden Sonden geworden, doch der weltweit bekannte Wissenschaftler und Sachbuchautor Carl Sagan hatte wieder eine geniale Idee. Schon zu Beginn der Doppelmission hatte er mit der „Golden Record“, die an die Außenhaut der Voyager-Sonden montiert wurden, einen PR-Volltreffer gelandet. Auf dieser Laser Disc, einer Art überdimensionaler DVD, waren neben den verschiedenartigsten Musikstücken auch viele Informationen über die Menschheit gespeichert, die, sollten sie jemals von einer anderen intelligenten Lebensform gefunden werden, in vielfältiger Weise Kunde von unserem Dasein geben sollten (Golden Record).

Jetzt fragte er sich, warum die Voyager-Sonden für die Öffentlichkeit weiter „nutzlos“ durch das All fliegen sollten ? Da vor allem Voyager 1 noch völlig intakt war, konnte man doch noch ein letztes Foto wagen.

Sagan gelang es, seine Idee dem Team näher zu bringen: Die letzten verbliebenen Hydrazin-Reserven der Steuerdüsen wurden verwendet, um die Sonde in Richtung unserer Sonne zu drehen. Diese wurde dann, um eine Überblendung zu vermeiden, abgedeckt und das Farewell-Foto des Sonnensystems konnte entstehen.

Nun kam für Carl Sagan der große Augenblick: Er konnte das „Familien- Porträt“ unseres Sonnensystems auf einer eigens einberufenen Pressekonferenz der Öffentlichkeit vorstellen (https://www.starobserver.org/image/1902/ssportrait_vg1_big.jpg).

Ein einzelnes Bild des Fotomosaiks vergrößerte er dann abermals, um den sichtlich überraschten Pressevertretern einen kleinen, nahezu unscheinbaren Punkt in weiter Ferne zu offenbaren: Unsere Erde (https://www.starobserver.org/image/2002/PIA23645PaleBlueDot.jpg).

„Pale Blue Dot“, so wurde dieses Foto fortan genannt, mehr als dieses verschwindend kleine, blaßblaue Pünktchen in den unvorstellbaren Weiten des Universums sind wir nicht und doch ist es unser einzigartiger und schützenswerter Heimatplanet.

Klaus Huch, Planetarium Halberstadt