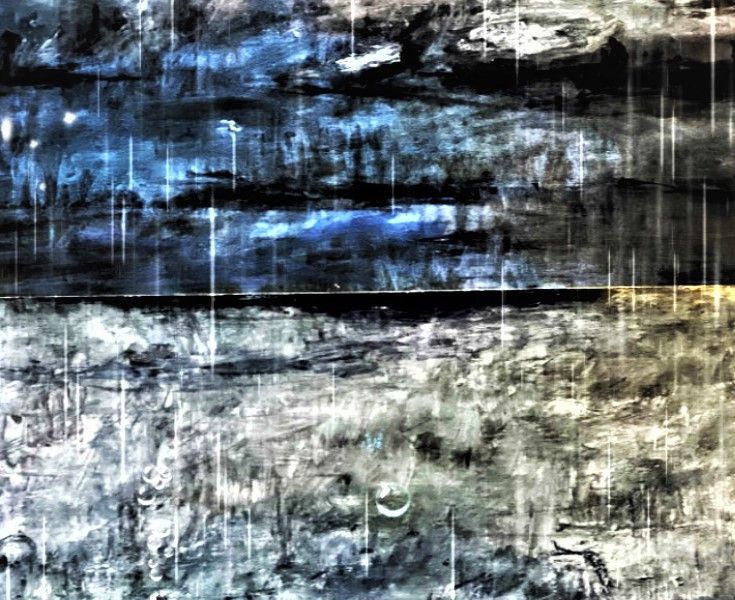

Auch in den letzten Sommertagen wird das Sommerdreieck den Abendhimmel beherrschen. Am markantesten ist dabei Wega - der Hauptstern der Konstellation Leier. Schon in der Dämmerung ist der mit 500 Millionen Jahren noch recht junge Stern hoch in Zenitnähe zusehen. Er ist dreimal so groß wie unsere Sonne, strahlt 37mal heller und ist nur 25 Lichtjahre entfernt. Während unsere Erde neben der täglichen Rotation um ihre geneigte Achse, die im Laufe von 25.700 Jahren auch einen sogenannten Präzisionskreiskegel beschreibt, wandert gleichzeitig auch der Himmelsnordpol mit. Vor 14.000 Jahren stand die Wega dort in unmittelbarer Nähe und war so Polarstern und in knapp 12.000 Jahren wird sie wieder unser Polarstern sein.

Nacheinander gehen die Planeten Saturn, Jupiter und Mars auf. Allerdings kann man sie gemeinsam erst weit nach Mitternacht sehen. Venus und Merkur sind derzeit nicht sichtbar.

Am 23.September ist um 3.04 Uhr die zweite Tagundnachtgleiche des Jahres und die Möglichkeit der nächtlichen Beobachtung erhöht sich nach und nach wieder auf mehr als 12 Stunden.

In den tiefsten Fernen unseres Sonnensystems gibt es immer wieder Neues zu entdecken. Die Ursache liegt zum Teil darin, dass auch viele Jahre nach dem direkten Vorbeiflug der Raumsonden noch Bilder ausgewertet werden. Die ungeheure Datenflut bringt dies mit sich: Nach und nach werden die Daten geordnet, aufbereitet und analysiert. Erstmals geschah eine solche „Spätauswertung“ bei den immer mit Spannung erwarteten Bildern, welche die Raumsonden Voyager 1 und Voyager 2 abschickten, während dem Vorbeiflug an allen vier Gasplaneten. Während der direkten Passage dieser Planeten und deren Monde ist keine Zeit für Übertragungen, denn Bild auf Bild war zunächst zu speichern. Erst in den teilweise bis zu vier Jahren dauernden Passagen zwischen den Himmelskörpern wurden die Speicherinhalte zur Erde gefunkt. Ein äußerst kompliziertes Verfahren, wenn man bedenkt, dass ein Computer der 3.86er Baureihe an Bord ist und die Sendekapazität der Antenne gerade einmal 12 Watt beträgt.

Etwas besser ausgestattet ist die im Jahre 2006 gestartete Raumsonde New Horizon, Auch ihre Datensätze stellen nach der Decodierung die Grundlage einer weitgefächerten Feldforschung für viele Jahre dar. So ist es nicht verwunderlich, dass sieben Jahre nach dem direkten Vorbeiflug beim Zwergplaneten Pluto jetzt eine Forschergruppe um Kelsi Singer vom Southwest Research Institute in Boulder (Colorado) eine sensationelle Entdeckung verkündete. Immerhin ist Pluto vierzig Mal weiter von der Sonne entfernt als unsere Erde. Trotzdem konnte nun erstmals Kryovulkanismus nachgewiesen werden. In Kosmos 98 war beschrieben worden, dass der kleine Saturnmond Enceladus eifrig Eis spukt. Eine Erklärung dafür ist die Gezeitenreibung des kleinen Mondes während seines Umlaufes um den Ringplanten. Für Pluto gibt es diese Erklärung nicht, denn der Himmelskörper bewegt sich einmal in 248 Jahren um unsere Sonne und hat selbst fünf Monde, die ihn auf unterschiedlichen Bahnen umrunden. Es stellt sich also die Frage, welche inneren Energien bei Temperaturen von unvorstellbar kalten -210° C wirken. Was bringt und hält diese Eisbewegungen in Schwung? Hat Pluto in seinem Inneren noch Wärme aus seiner Entstehungszeit gespeichert oder kann er sogar selbst Wärme erzeugen? Die Forscher stehen vor einem Rätsel. Fest steht jedoch, dass in der Nähe der bis zu sieben Kilometer hohen Berge Piccard Mons und Wright Mons Eis ausgetreten ist oder dies möglicherweise sogar noch immer der Fall ist ( https://www.sueddeutsche.de/wissen/astronomie-pluto-vulkane-zwergplanet-1.5556886). Es gibt Hinweise darauf, dass riesige Mengen von Stickstoff-Eis sich von den Bergeshöhen hinab in die rund 1000 Kilometer große Tiefebene Sputnik Planitia gewälzt haben, um sich dort großflächig anzusammeln.

Doch zurück zur Sonde New Horizon, denn die ist immerhin das schnellste bisher von Menschenhand entwickelte Flugobjekt, welches das Sonnensystem verlässt. Mit einer Geschwindigkeit von 16,21 km/s jagt sie hinaus in die Fernen des Alls. Schon nach knapp 14 Monaten passierte sie den Gasriesen Jupiter mit einem sogenannten Swing-by-Manöver. Dieser physikalische Effekt der Schwerkraftumlenkung erzeugte eine weitere Erhöhung der Geschwindigkeit auf 83.600 Kilometern pro Stunde.

So dauerte es bis zum fernen Pluto nicht einmal zehn Jahre. Vor wenigen nun Tagen konnte sie die magische Grenze von 50 Astronomischen Einheiten erreichen (https://www.weltderphysik.de/gebiet/universum/von-meteoriten-bis-kleinplaneten/new-horizons/). Zum Vergleich: Unsere Erde bewegt sich im Mittel 150 Millionen Kilometer entfernt von der Sonne und diese Distanz wird als eine Astronomische Einheit (1AE) bezeichnet. Trotz dieser hohen Geschwindigkeit wird es noch sehr lange dauern, bis New Horizon das derzeit am weitesten entfernte Flugobjekt Voyager 1 (momentaner Abstand zur Sonne 157,3 AE) „einholen“ wird. Erst im Jahre 2170 wird dies der Fall sein.

Den absoluten Rekord für kosmische Geschwindigkeiten halten allerdings Raumsonden, die unser Sonnensystem nicht verlassen. Ganz im Gegenteil umlaufen sie unser Zentralgestirn auf extrem schnellen Kepler-Ellipsen. Hier ist die Parker Probe Sonde absoluter Spitzenreiter. Mit fast 700.000 Kilometern pro Stunde wird sie am Heiligabend 2024 den sonnennächsten Punkt passieren und der Sonnen so nah kommen, wie noch nie ein anderer Himmelskörper. Noch ein Vergleich zum Abschluss: Mit der oben genannten Geschwindigkeit der Sonde könnte man die Distanz Berlin - New York in knapp 40 Sekunden überwinden. In unserer eigenen Galaxis kommen wir natürlich mit diesem „Schneckentempo“ nur sehr langsam voran. Reisezeiten von mehr 100.000 Jahren zu den nächsten Sternen wären einzuplanen.

Klaus Huch, Planetarium Halberstadt